ネフロン

ネフロン = 腎臓の最小単位で、糸球体だけではなく、その先に続く尿細管などをすべて含む構造です。

つまり 糸球体はネフロンの一部 です。

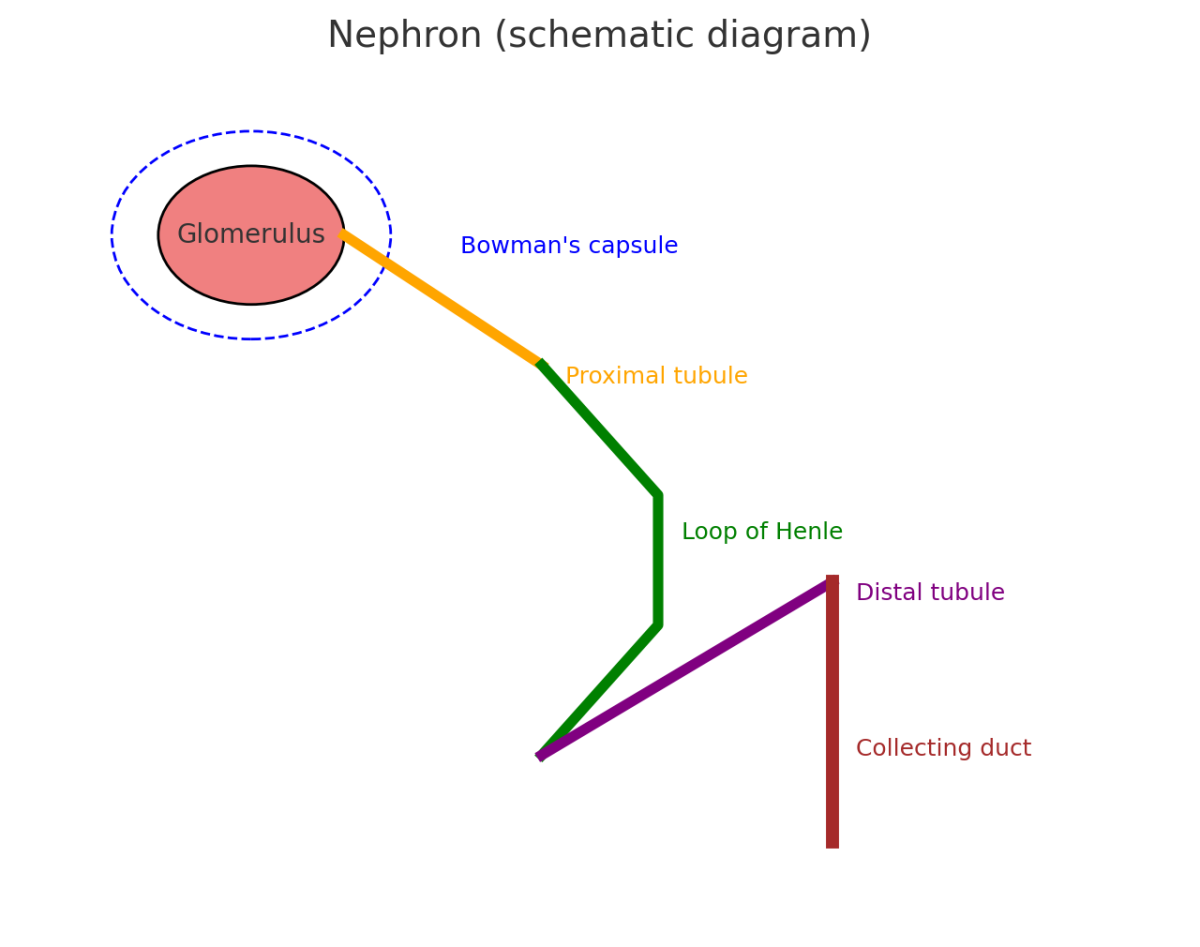

ネフロンの構造(1個の単位)

ネフロンは大きく4つに分けられます:

- 糸球体(glomerulus)

- 毛細血管のかたまりで「ろ過装置」

- 血液から水分・小分子をろ過して原尿をつくる

- ボウマン嚢(Bowman’s capsule)

- 糸球体を包んで原尿を受け取る

- 尿細管(renal tubules)

- 近位尿細管:糖・アミノ酸・ナトリウムなどを再吸収

- ヘンレ係蹄:水やNaの再吸収で尿を濃縮

- 遠位尿細管:さらにイオンの調整

- 集合管(collecting duct)

- 複数のネフロンが合流して尿を尿管へ流す

糸球体とネフロンの関係

- 糸球体はネフロンの「入口(ろ過部位)」

- ネフロン全体は「糸球体+ボウマン嚢+尿細管+集合管」

- 腎臓には左右合わせて 約200万個のネフロン が存在します

まとめ

- ネフロン = 腎臓の基本単位

- 糸球体はネフロンの一部であり、最初の「血液ろ過フィルター」

- ネフローゼ症候群は、このネフロンの中の 糸球体部分が障害される病態

Glomerulus(糸球体)

Bowman’s capsule(ボウマン嚢)

Proximal tubule(近位尿細管)

Loop of Henle(ヘンレ係蹄)

Distal tubule(遠位尿細管)

Collecting duct(集合管)

ネフローゼ症候群とは

腎臓の糸球体が障害されて、大量の蛋白が尿に漏れ出すことで起こる病態の総称です。

単一の病名ではなく、いくつかの疾患の集合状態を「ネフローゼ症候群」と呼びます。

診断基準(日本腎臓学会)

以下の 2 項目がそろえば「ネフローゼ症候群」と診断されます:

- 高度蛋白尿:尿蛋白 3.5 g/日 以上(または尿蛋白/Cr比 ≥ 3.5 g/gCr)

- 低アルブミン血症:血清アルブミン 3.0 g/dL 未満

補助的に以下がよくみられる:

- 浮腫(むくみ)

- 高脂血症(コレステロール↑、中性脂肪↑)

- 血液凝固亢進(血栓症のリスク↑)

主な症状

- 全身の浮腫(顔、下腿、腹水、胸水など)

- 尿が泡立つ(大量蛋白尿のサイン)

- 体重増加(むくみ由来)

- 易感染性(免疫グロブリンが尿に漏れるため)

- 血栓症のリスク↑(抗凝固因子も失われるため)

原因疾患

大きく分けて 2 つ:

- 一次性ネフローゼ(原発性糸球体疾患)

- 微小変化型ネフローゼ症候群(小児に多い)

- 巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)

- 膜性腎症

- 膜性増殖性糸球体腎炎 など

- 二次性ネフローゼ(全身疾患に伴う)

- 糖尿病性腎症

- 全身性エリテマトーデス(ループス腎炎)

- アミロイドーシス

- 感染症(B型肝炎、梅毒など)

- 薬剤(NSAIDs、金製剤など)

検査

- 尿検査:尿蛋白定量、尿蛋白/Cr比、尿沈渣

- 血液検査:アルブミン、コレステロール、免疫学的マーカー

- 画像検査:腎エコー

- 最終診断:腎生検(糸球体病変の種類を特定するため必須)

治療

- 原因疾患に応じた治療(ステロイド・免疫抑制薬など)

- 浮腫に対して:利尿薬、減塩食

- 血栓予防:抗凝固療法

- 蛋白尿減少目的:RAS阻害薬(ACE阻害薬、ARB)

- 感染予防

まとめ

- ネフローゼは「病名」ではなく 症候群(蛋白尿+低アルブミン血症)

- 大量の蛋白尿と全身の浮腫が特徴

- 若年発症であれば 原発性糸球体疾患、全身疾患が背景にあれば 二次性 を強く疑う

コメントを残す